中介模式的原理和实现

中介模式的英文翻译是 Mediator Design Pattern。它是这样定义的:

Mediator pattern defines a separate (mediator) object that encapsulates the interaction between a set of objects and the objects delegate their interaction to a mediator object instead of interacting with each other directly.

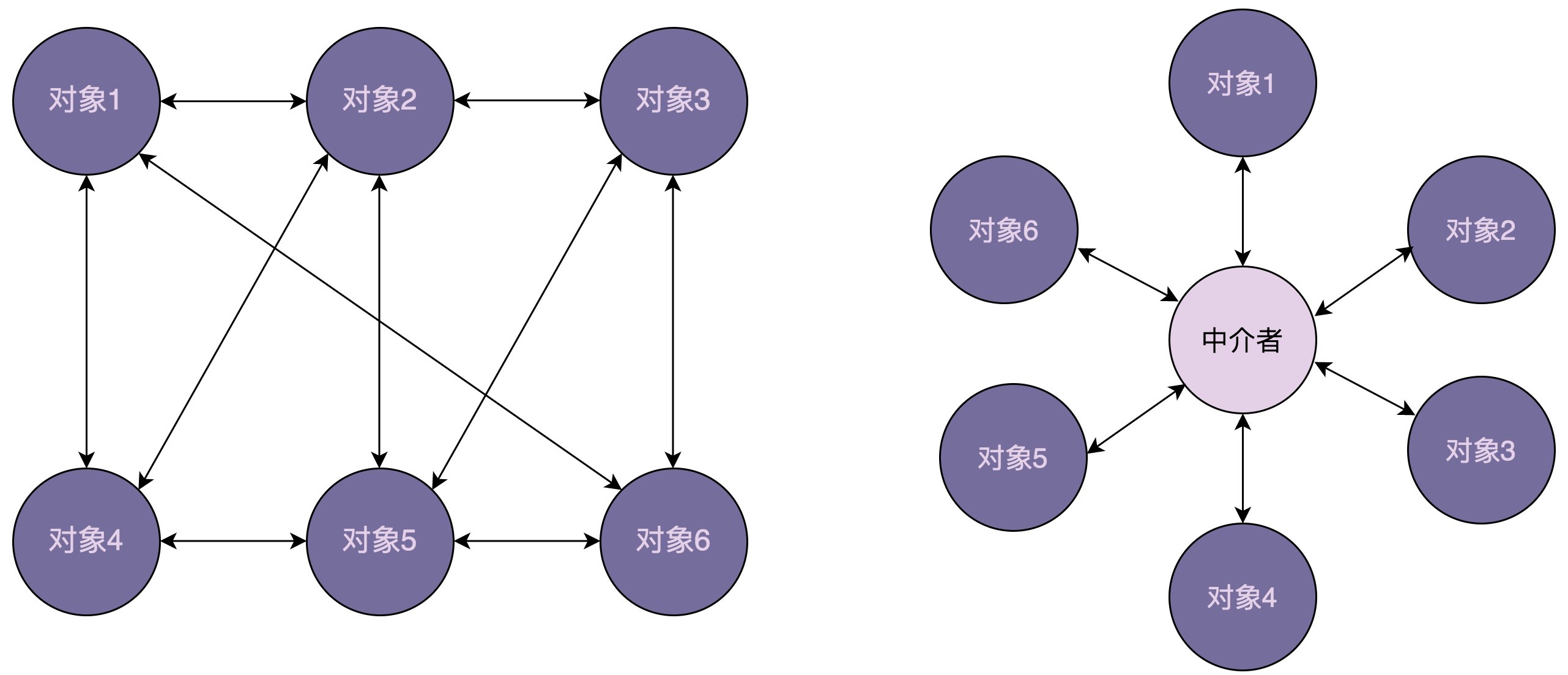

翻译成中文就是:中介模式定义了一个单独的(中介)对象,来封装一组对象之间的交互。将这组对象之间的交互委派给与中介对象交互,来避免对象之间的直接交互。实际上,中介模式的设计思想跟中间层很像,通过引入中介这个中间层,将一组对象之间的交互关系(或者说依赖关系)从多对多(网状关系)转换为一对多(星状关系)。原来一个对象要跟 n 个对象交互,现在只需要跟一个中介对象交互,从而最小化对象之间的交互关系,降低了代码的复杂度,提高了代码的可读性和可维护性。

这里我画了一张对象交互关系的对比图。其中,右边的交互图是利用中介模式对左边交互关系优化之后的结果,从图中我们可以很直观地看出,右边的交互关系更加清晰、简洁:

假设我们有一个比较复杂的对话框,对话框中有很多控件,比如按钮、文本框、下拉框等。当我们对某个控件进行操作的时候,其他控件会做出相应的反应,比如,我们在下拉框中选择“注册”,注册相关的控件就会显示在对话框中。如果我们在下拉框中选择“登陆”,登陆相关的控件就会显示在对话框中。按照通常我们习惯的 UI 界面的开发方式,我们将刚刚的需求用代码实现出来。在这种实现方式中,控件和控件之间互相操作、互相依赖:

1 | public class UIControl |

我们再按照中介模式,将上面的代码重新实现一下。在新的代码实现中,各个控件只跟中介对象交互,中介对象负责所有业务逻辑的处理:

1 | public interface Mediator |

从代码中我们可以看出,原本业务逻辑会分散在各个控件中,现在都集中到了中介类中。实际上,这样做既有好处,也有坏处。好处是简化了控件之间的交互,坏处是中介类有可能会变成大而复杂的 God Class。所以,在使用中介模式的时候,我们要根据实际的情况,平衡对象之间交互的复杂度和中介类本身的复杂度。

中介模式 vs. 观察者模式

在观察者模式中,尽管一个参与者既可以是观察者,同时也可以是被观察者,但是,大部分情况下,交互关系往往都是单向的,一个参与者要么是观察者,要么是被观察者,不会兼具两种身份。也就是说,在观察者模式的应用场景中,参与者之间的交互关系比较有条理。

而中介模式正好相反。只有当参与者之间的交互关系错综复杂,维护成本很高的时候,我们才考虑使用中介模式。毕竟,中介模式的应用会带来一定的副作用,前面也讲到,它有可能会产生大而复杂的上帝类。除此之外,如果一个参与者状态的改变,其他参与者执行的操作有一定先后顺序的要求,这个时候,中介模式就可以利用中介类,通过先后调用不同参与者的方法,来实现顺序的控制,而观察者模式是无法实现这样的顺序要求的。