Google Guava 介绍

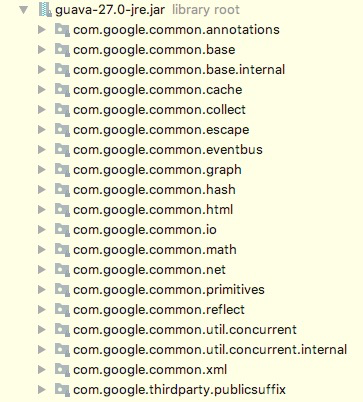

Google Guava 是 Google 公司内部 Java 开发工具库的开源版本。Google 内部的很多 Java 项目都在使用它。它提供了一些 JDK 没有提供的功能,以及对 JDK 已有功能的增强功能。其中就包括:集合(Collections)、缓存(Caching)、原生类型支持(Primitives Support)、并发库(Concurrency Libraries)、通用注解(Common Annotation)、字符串处理(Strings Processing)、数学计算(Math)、I/O、事件总线(EventBus)等等:

如何发现通用的功能模块?

我们要有善于发现、善于抽象的能力,并且具有扎实的设计、开发能力,能够发现这些非业务的、可复用的功能点,并且从业务逻辑中将其解耦抽象出来,设计并开发成独立的功能模块。在业务开发中,跟业务无关的通用功能模块,常见的一般有三类:

- 类库(Library);

- 框架(Framework);

- 功能组件(Component);

其中,Google Guava 属于类库,提供一组 API 接口;EventBus、DI 容器属于框架,提供骨架代码,能让业务开发人员聚焦在业务开发部分,在预留的扩展点里填充业务代码;ID 生成器、性能计数器属于功能组件,提供一组具有某一特殊功能的 API 接口,有点类似类库,但更加聚焦和重量级,比如,ID 生成器有可能会依赖 Redis 等外部系统,不像类库那么简单。实际上,不管是类库、框架还是功能组件,这些通用功能模块有两个最大的特点:复用和业务无关。如果没有复用场景,那也就没有了抽离出来、设计成独立模块的必要了。如果与业务有关又可复用,大部分情况下会设计成独立的系统(比如微服务),而不是类库、框架或功能组件。

如何开发通用的功能模块?

对于这些类库、框架、功能组件的开发,我们不能闭门造车,要把它们当作“产品”来开发。这个产品是一个“技术产品”,我们的目标用户是“程序员”,解决的是他们的“开发痛点”。我们要多换位思考,站在用户的角度上,来想他们到底想要什么样的功能。对于一个技术产品来说,尽管 Bug 少、性能好等技术指标至关重要,但是否易用、易集成、易插拔、文档是否全面、是否容易上手等,这些产品素质也非常重要,甚至还能起到决定性作用。往往就是这些很容易忽视、不被重视的东西,会决定一个技术产品是否能在众多的同类中脱颖而出。

具体到 Google Guava,它是一个开发类库,目标用户是 Java 开发工程师,解决用户主要痛点是,相对于 JDK,提供更多的工具类,简化代码编写,比如,它提供了用来判断 null 值的 Preconditions 类;Splitter、Joiner、CharMatcher 字符串处理类;Multisets、Multimaps、Tables 等更丰富的 Collections 类等等。它的优势有这样几点:第一,由 Google 管理、长期维护,经过充分的单元测试,代码质量有保证;第二,可靠、性能好、高度优化,比如 Google Guava 提供的 Immutable Collections 要比 JDK 的 unmodifiableCollection 性能好;第三,全面、完善的文档,容易上手,学习成本低,你可以去看下它的 Github Wiki。

如果你开发的东西是提供给其他团队用的,你一定要有“服务意识”。对于程序员来说,这点可能比“产品意识”更加欠缺。首先,从心态上,别的团队使用我们开发出来的技术产品,我们要学会感谢。这点很重要。心态不同了,做起事来就会有微妙的不同。其次,除了写代码,我们还要有抽出大量时间答疑、充当客服角色的心理准备。有了这个心理准备,别的团队的人在问你问题的时候,你也就不会很烦了。相对于业务代码来说,开发这种被多处复用的通用代码,对代码质量的要求更高些,因为这些项目的影响面更大,一旦出现 Bug,会牵连很多系统或其他项目。特别是如果你要把项目开源,影响就更大了。所以,这类项目的代码质量一般都很好,开发这类项目对代码能力的锻炼更大。这也是我经常推荐别人通过阅读著名开源项目代码、参与开源项目来提高技术的原因。

尽管开发这些通用功能模块更加锻炼技术,但我们也不要重复造轮子,能复用的尽量复用。而且,在项目中,如果你想把所有的通用功能都开发为独立的类库、框架、功能组件,这就有点大动干戈了,有可能会得不到领导的支持。毕竟从项目中将这部分通用功能独立出来开发,比起作为项目的一部分来开发,会更加耗时。所以,权衡一下的话,我建议初期先把这些通用的功能作为项目的一部分来开发。不过,在开发的时候,我们做好模块化工作,将它们尽量跟其他模块划清界限,通过接口、扩展点等松耦合的方式跟其他模式交互。等到时机成熟了,我们再将它从项目中剥离出来。因为之前模块化做的好,耦合程度低,剥离出来的成本也就不会很高。

Builder 模式在 Guava 中的应用

在项目开发中,我们经常用到缓存,它可以非常有效地提高访问速度。常用的缓存系统有 Redis、Memcache 等。但是,如果要缓存的数据比较少,我们完全没必要在项目中独立部署一套缓存系统。毕竟系统都有一定出错的概率,项目中包含的系统越多,那组合起来,项目整体出错的概率就会升高,可用性就会降低。同时,多引入一个系统就要多维护一个系统,项目维护的成本就会变高。取而代之,我们可以基于 JDK 提供的类,比如 HashMap,从零开始开发内存缓存。不过,从零开发一个内存缓存,涉及的工作就会比较多,比如缓存淘汰策略等。为了简化开发,我们就可以使用 Google Guava 提供的现成的缓存工具类 com.google.common.cache.*:

1 | public class CacheDemo { |

构建一个缓存,需要配置 n 多参数,比如过期时间、淘汰策略、最大缓存大小等等。相应地,Cache 类就会包含 n 多成员变量。我们需要在构造函数中,设置这些成员变量的值,但又不是所有的值都必须设置,设置哪些值由用户来决定。为了满足这个需求,我们就需要定义多个包含不同参数列表的构造函数。为了避免构造函数的参数列表过长、不同的构造函数过多,我们一般有两种解决方案:

- 使用 Builder 模式;

- 先通过无参构造函数创建对象,然后再通过 setXXX() 方法来逐一设置需要的设置的成员变量;

Guava 选择第一种解决方案的主要原因是,在真正构造 Cache 对象的时候,我们必须做一些必要的参数校验,也就是 build() 函数中前两行代码要做的工作。如果采用无参默认构造函数加 setXXX() 方法的方案,这两个校验就无处安放了。而不经过校验,创建的 Cache 对象有可能是不合法、不可用的:

1 | public <K1 extends K, V1 extends V> Cache<K1, V1> build() { |

Wrapper 模式在 Guava 中的应用

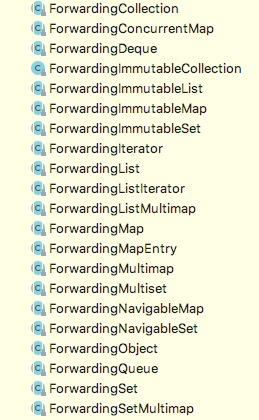

在 Google Guava 的 collection 包路径下,有一组以 Forwarding 开头命名的类:

这组 Forwarding 类很多,但实现方式都很相似:

1 |

|

举一个它的用法示例:

1 | public class AddLoggingCollection<E> extends ForwardingCollection<E> { |

在上面的代码中,AddLoggingCollection 是基于代理模式实现的一个代理类,它在原始 Collection 类的基础之上,针对“add”相关的操作,添加了记录日志的功能。代理模式、装饰器、适配器模式可以统称为 Wrapper 模式,通过 Wrapper 类二次封装原始类。它们的代码实现也很相似,都可以通过组合的方式,将 Wrapper 类的函数实现委托给原始类的函数来实现:

1 | public interface Interf { |

实际上,这个 ForwardingCollection 类是一个“默认 Wrapper 类”或者叫“缺省 Wrapper 类”。如果我们不使用这个 ForwardingCollection 类,而是让 AddLoggingCollection 代理类直接实现 Collection 接口,那 Collection 接口中的所有方法,都要在 AddLoggingCollection 类中实现一遍,而真正需要添加日志功能的只有 add() 和 addAll() 两个函数,其他函数的实现,都只是类似 Wrapper 类中 f2() 函数的实现那样,简单地委托给原始 collection 类对象的对应函数。为了简化 Wrapper 模式的代码实现,Guava 提供一系列缺省的 Forwarding 类。用户在实现自己的 Wrapper 类的时候,基于缺省的 Forwarding 类来扩展,就可以只实现自己关心的方法,其他不关心的方法使用缺省 Forwarding 类的实现,就像 AddLoggingCollection 类的实现那样。

Immutable 模式在 Guava 中的应用

Immutable 模式,中文叫作不变模式,它并不属于经典的 23 种设计模式,但作为一种较常用的设计思路,可以总结为一种设计模式来学习。一个对象的状态在对象创建之后就不再改变,这就是所谓的不变模式。其中涉及的类就是不变类(Immutable Class),对象就是不变对象(Immutable Object)。在 Java 中,最常用的不变类就是 String 类,String 对象一旦创建之后就无法改变。

不变模式可以分为两类,一类是普通不变模式,另一类是深度不变模式。普通的不变模式指的是,对象中包含的引用对象是可以改变的。如果不特别说明,通常我们所说的不变模式,指的就是普通的不变模式。深度不变模式指的是,对象包含的引用对象也不可变。它们两个之间的关系,有点类似之前讲过的浅拷贝和深拷贝之间的关系:

1 | // 普通不变模式 |

在某个业务场景下,如果一个对象符合创建之后就不会被修改这个特性,那我们就可以把它设计成不变类。显式地强制它不可变,这样能避免意外被修改。那如何将一个类设置为不变类呢?其实方法很简单,只要这个类满足:所有的成员变量都通过构造函数一次性设置好,不暴露任何 set 等修改成员变量的方法。除此之外,因为数据不变,所以不存在并发读写问题,因此不变模式常用在多线程环境下,来避免线程加锁。所以,不变模式也常被归类为多线程设计模式。Google Guava 针对集合类(Collection、List、Set、Map…)提供了对应的不变集合类(ImmutableCollection、ImmutableList、ImmutableSet、ImmutableMap…),采用普通不变模式,集合中的对象不会增删,但是对象的成员变量(或叫属性值)是可以改变的:

1 | public class ImmutableDemo { |

到底什么是函数式编程?

每个编程范式都有自己独特的地方,这就是它们会被抽象出来作为一种范式的原因。面向对象编程最大的特点是:以类、对象作为组织代码的单元以及它的四大特性;面向过程编程最大的特点是:以函数作为组织代码的单元,数据与方法相分离;函数式编程认为,程序可以用一系列数学函数或表达式的组合来表示,函数式编程是程序面向数学的更底层的抽象,将计算过程描述为表达式。函数式编程有它自己适合的应用场景,比如开篇提到的科学计算、数据处理、统计分析等。在这些领域,程序往往比较容易用数学表达式来表示,比起非函数式编程,实现同样的功能,函数式编程可以用很少的代码就能搞定。但是,对于强业务相关的大型业务系统开发来说,费劲吧啦地将它抽象成数学表达式,硬要用函数式编程来实现,显然是自讨苦吃。相反,在这种应用场景下,面向对象编程更加合适,写出来的代码更加可读、可维护。

函数式编程跟面向过程编程一样,也是以函数作为组织代码的单元。不过,它跟面向过程编程的区别在于,它的函数是无状态的。何为无状态?简单点讲就是,函数内部涉及的变量都是局部变量,不会像面向对象编程那样,共享类成员变量,也不会像面向过程编程那样,共享全局变量。函数的执行结果只与入参有关,跟其他任何外部变量无关。同样的入参,不管怎么执行,得到的结果都是一样的:

1 | // 有状态函数: 执行结果依赖 b 的值是多少, |

不同的编程范式之间并不是截然不同的,总是有一些相同的编程规则。比如,不管是面向过程、面向对象还是函数式编程,它们都有变量、函数的概念,最顶层都要有 main 函数执行入口,来组装编程单元(类、函数等)。只不过,面向对象的编程单元是类或对象,面向过程的编程单元是函数,函数式编程的编程单元是无状态函数。

Java 对函数式编程的支持

实现面向对象编程不一定非得使用面向对象编程语言,同理,实现函数式编程也不一定非得使用函数式编程语言。现在,很多面向对象编程语言,也提供了相应的语法、类库来支持函数式编程。接下来,我们就看下 Java 这种面向对象编程语言,对函数式编程的支持:

1 | public class FPDemo { |

Java 为函数式编程引入了三个新的语法概念:

- Stream 类:支持通过“.”级联多个函数操作的代码编写方式;

- Lambda 表达式:简化代码编写;

- 函数接口:把函数包裹成函数接口,来实现把函数当做参数一样来使用;

Java 不像 C 一样支持函数指针,可以把函数直接当参数来使用。

Stream 类

假设我们要计算这样一个表达式:(3-1)*2+5。如果按照普通的函数调用的方式写出来,就是下面这个样子:

1 | add(multiply(subtract(3, 1), 2), 5); |

不过,这样编写代码看起来会比较难理解,我们换个更易读的写法:

1 | subtract(3, 1).multiply(2).add(5); |

在 Java 中,“.”表示调用某个对象的方法。为了支持上面这种级联调用方式,我们让每个函数都返回一个通用的类型:Stream 类对象。在 Stream 类上的操作有两种:中间操作和终止操作。中间操作返回的仍然是 Stream 类对象,而终止操作返回的是确定的值结果。

Lambda 表达式

Java 引入 Lambda 表达式的主要作用是简化代码编写。实际上,我们也可以不用 Lambda 表达式来书写例子中的代码,Lambda 表达式在 Java 中只是一个语法糖而已,底层是基于函数接口来实现的:

1 | // Stream 中 map 函数的定义 |

Lambda 表达式包括三部分:输入、函数体、输出:

1 | (a, b) -> {语句1; 语句2; ...; return 输出;} // a, b 是输入参数 |

实际上,Lambda 表达式的写法非常灵活。我们刚刚给出的是标准写法,还有很多简化写法。比如,如果输入参数只有一个,可以省略 (),直接写成 a->{…};如果没有入参,可以直接将输入和箭头都省略掉,只保留函数体;如果函数体只有一个语句,那可以将 {} 省略掉;如果函数没有返回值,return 语句就可以不用写了。

函数接口

如果我们把之前例子中的 Lambda 表达式,全部替换为函数接口的实现方式,就是下面这样子的:

1 | Optional<Integer> result = Stream.of("f", "ba", "hello") |

上面一段代码中的 Function、Predicate、Comparator 都是函数接口。我们知道,C 语言支持函数指针,它可以把函数直接当变量来使用。但是,Java 没有函数指针这样的语法,所以,它通过函数接口,将函数包裹在接口中,当作变量来使用。实际上,函数接口就是接口,不过,它也有自己特别的地方,那就是要求只包含一个未实现的方法。因为只有这样,Lambda 表达式才能明确知道匹配的是哪个接口。如果有两个未实现的方法,并且接口入参、返回值都一样,那 Java 在翻译 Lambda 表达式的时候,就不知道表达式对应哪个方法了。

Java 提供的 Function、Predicate 两个函数接口的源码:

1 |

|

Guava 对函数式编程的增强

颠覆式创新是很难的。不过我们可以进行一些补充,一方面,可以增加 Stream 类上的操作(类似 map, filter, max 这样的终止操作和中间操作);另一方面,也可以增加更多的函数接口(类似 Function、Predicate 这样的函数接口);实际上,我们还可以设计一些类似 Stream 类的新的支持级联操作的类。这样,使用 Java 配合 Guava 进行函数式编程会更加方便。从 Google Guava 的 GitHub Wiki 中,我们发现,Google 对于函数式编程的使用还是很谨慎的,认为过度地使用函数式编程,会导致代码可读性变差,强调不要滥用。这跟我前面对函数式编程的观点是一致的。所以,在函数式编程方面,Google Guava 并没有提供太多的支持。

之所以对遍历集合操作做了优化,主要是因为函数式编程一个重要的应用场景就是遍历集合。如果不使用函数式编程,我们只能 for 循环,一个一个的处理集合中的数据。使用函数式编程,可以大大简化遍历集合操作的代码编写,一行代码就能搞定,而且在可读性方面也没有太大损失。